こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。

令和5年4月1日に施行された改正民法では、遺産分割に関する改正もなされています。

改正後の遺産分割には、時的な制限が付されたりと、大きく変わるところがありますので、この機会に改正後の遺産分割について、知っておきましょう。

この記事では、令和5年4月1日に施行された改正民法で、遺産分割どう変わったのかについて、3つの変更点をわかりやすく解説していきます。

改正民法における遺産分割の3つの変更点

令和5年4月1日に施行された改正民法において、遺産分割に関する以下の3つの事項が変更されました。

(2)遺産共有と通常共有が併存している場合の特則(新民法258条の2第2項、3項)

(3)不明相続人の不動産の持分取得・譲渡(新民法262条の2、262条の3)

それぞれについて、以下でさらに詳しく解説していきます。

(1)具体的相続分による遺産分割の時的限界

具体的相続分とは

相続人には、被相続人の財産を相続できる割合が法律で定められています(これを「法定相続分」といいます。)。

これに対し、「具体的相続分」とは、法定相続分(又は指定相続分)を前提に、相続人それぞれの個別具体的な事情を考慮することで決められる相続分のことをいいます。

個別具体的な事情として挙げられるのは、(ⅰ)被相続人が生前に特定の相続人にした贈与であったり、(ⅱ)特定の相続人が被相続人に対して特別の寄与をしたなどの事情があります。

相続人の間で、遺産分割をする場合は、個別具体的な事情を考慮することが相続人間の平等に適うため、具体的相続分によって、それぞれの相続分を定めるのが妥当であるといえます。

改正前の問題点

改正前の民法では、相続人が具体的相続分の割合による遺産分割を求めることについて、時的な制限がなかったため、相続人が遺産分割を長期間放置していても、特段不利益は生じませんでした。

これにより、早期に遺産分割の請求しようというインセンティブが働きにくく、相続人間で、遺産の共有状態がいつまでも解消されないという問題がありました。

また、相続開始後、遺産分割がされないまま長期間が経過すると、生前贈与や寄与分に関する書証などが散逸し、関係者の記憶も薄れていってしまうため、いざ遺産分割をしようとするときに、具体的相続分の算定が困難になってしまうというおそれもありました。

改正後の時的制限(原則)

上記のような問題に対処するため、相続開始時(被相続人の死亡)時から、10年を経過した後にする遺産分割については、原則として、具体的相続分によるのではなく、法定相続分(又は、指定相続分)によることとなりました(新民法904の3)。

すなわち、原則として、相続開始時から10年が経過すると、相続人は、具体的相続分による分割の利益を喪失するということになります。

改正後の民法では、相続開始から10年を経過すると、原則として、具体的相続分によるのではなく、法定相続分等による遺産分割となってしまうため、相続人に対して、早期に遺産分割をしようとするインセンティブが働くものと考えられます。

改正後の時的制限(例外)

以上が原則となりますが、以下の場合には、引き続き、具体的相続分により、遺産分割をすることになります。

① 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。

② 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができない「やむを得ない事由」が相続人にあった場合において、当該事由が消滅してから6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。

なお、「やむを得ない事由」としては、被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかった場合などが考えられます。

令和5年4月1日以前に相続が開始した場合の取り扱い

改正民法の施行日(令和5年4月1日)前に、被相続人が死亡した場合の遺産分割についても、上記の新法のルールが適用されることになっています。

もっとも、経過措置により、少なくとも、施行時から5年の猶予期間が設けられます。

すなわち、相続開始時から10年の経過時が、施行日から5年という猶予期間前に到来する場合には、5年の経過時をもって、具体的相続分による分割の利益がなくなります。

他方、相続開始時から10年の経過時が、施行日から5年という猶予期間の後に到来する場合には、10年の経過時をもって、具体的相続分による分割の利益がなくなります。

(2)遺産共有と通常共有が併存している場合の特則

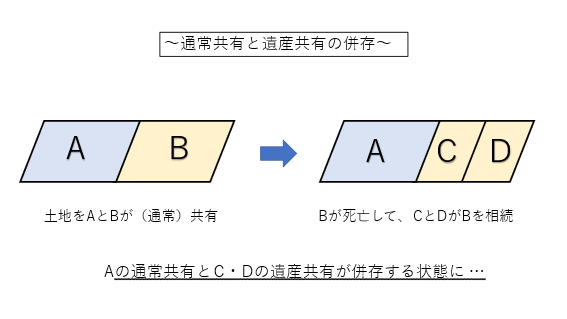

遺産共有と通常共有とは

まず、「遺産共有」とは、被相続人が所有していた不動産等の財産を、複数名の相続人が相続することにより、相続人らが持分を共有する状態をいいます。

他方、遺産共有に対して、「(通常)共有」とは、不動産等を共同購入することなどによって、持分を持ち合う通常の共有をいいます。

遺産共有と(通常)共有の違いは、相続という予期せぬ事情により、共有関係が生じるかどうかという点にあるといえます。

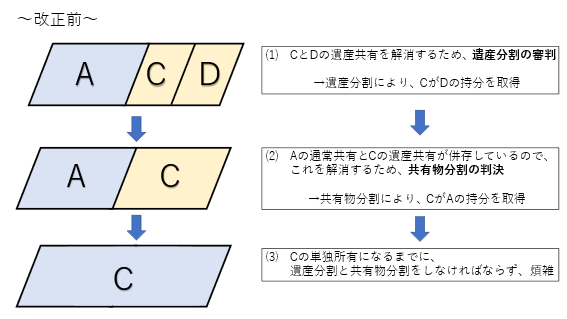

改正前の問題点

改正前の民法において、この併存関係を解消するには、通常共有持分と遺産共有持分との間の解消は、共有物分割手続きで、遺産共有持分間の解消は遺産分割手続きで、別個に実施しなければならなかったため、手続きが煩雑となっていました。

例えば、土地の共有者であるAとBのうち、Bが死亡して、CとDがBを相続したというケースを考えます。

この場合には、Aの(通常)共有持分と、C・Dの遺産共有持分が併存していることになります。

改正前において、Cが土地の全部を取得するためには、以下のような手続きを経る必要がありました。

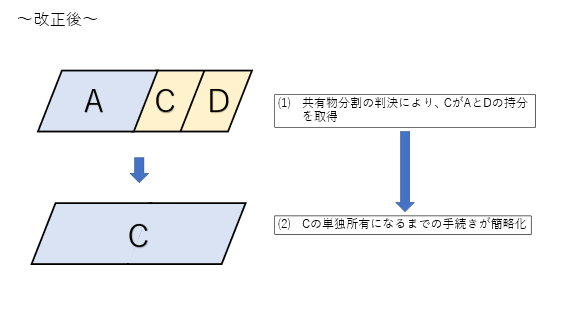

改正後の特則

そこで、改正民法においては、以下のように変更されました。

「遺産共有」と「通常共有」が併存する場合において、相続開始時から10年を経過したときは、遺産共有関係の解消も、地方裁判所等の「共有物分割訴訟」において実施することを可能とする(新民法258条の2第2項、3項)。

この特則は、不動産に限らず、共有物一般が対象となります。

なお、共有物分割をする際の遺産共有持分の解消は、具体的相続分ではなく、法定相続分又は指定相続分が基準となります(新民法898条2項)

また、被告である相続人が、遺産共有の解消を共有物分割において実施することに、異議を申し出たときには、これを行うことができません。

したがって、10年経過前や異議申出があったケースでは、改正前の民法と同じく、別個に手続きをとる必要性があるということになります。

(3)不明相続人の不動産の持分取得・譲渡

改正前の問題点

相続により不動産が遺産共有状態となった場合に、相続人の中に所在等が不明な者がいると、遺産分割の協議を行うことができないという問題がありました。

そこで、改正後の民法では、所在等不明相続人との不動産の共有関係を解消するため、その者が有する持分の取得・譲渡を可能とする必要がありました。

改正後の持分取得・譲渡

共有者(相続人も含む)は、相続開始時から10年を経過したときに限り、持分取得・譲渡制度により、以下のとおり、所在等不明相続人との共有関係を解消することができるようになりました。

① 共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明相続人(氏名等不特定を含む)の不動産の持分を、その価額に相当する額の金銭を供託したうえで、取得することができる(新民法262条の2第3項)。

② 共有者は、裁判所の決定を得て、所在不明等相続人以外の共有者全員により、所在等不明相続人の不動産の持分を含む不動産全体を、所在等不明相続人の持分の価額に相当する額の金銭を供託したうえで、譲渡することができる(新民法262条の3第2項。)

まとめ

改正民法における、遺産分割の3つの変更点を簡単に解説しました。

改正民法では、相続から10年が経過したかどうかが一つの目安となっています。

改正民法は、令和5年4月1日にすでに施行されており、今後は、この記事で紹介した方法によって、遺産分割をすることになりますので、この記事を参照して、改正内容をしっかりと知っておきましょう。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。